Au moment de sa révérence après six ans passés à la tête des musées de la ville de Strasbourg, Paul Lang confie ce qu’il y a vécu de plus surprenant, de plus exaltant, de plus triste, de plus réjouissant.

Paul Lang, qu’avez-vous vécu de plus perturbant à votre arrivée à la tête des musées de Strasbourg en 2018 ?

J’ai découvert l’univers enchanté de l’administration française ! Bien qu’Alsacien, je n’avais encore jamais travaillé en France. J’avais auparavant été conservateur en chef du département des Beaux-arts à Genève, puis directeur général adjoint de la National Gallery of Canada à Ottawa. C’est aussi la première fois que j’accédais à un poste de directeur des musées. Au Canada par exemple, le directeur pouvait demander directement au ministre de tutelle une signature lors d’une réception. C’est inimaginable ici ! Je m’y attendais, car c’est connu à l’étranger, mais entre le savoir et le vivre au quotidien...

Quelle contre-partie voyez-vous à cette lourdeur ?

Elle ralentit les choses, notamment en matière de marchés publics. Mais c’est une forme de contrôle nécessaire car il s’agit d’argent public. Heureusement, ici, les agents sont parfaitement aguerris et je n’ai jamais rencontré ailleurs un tel sens du service public, du bien commun.

[LIRE AUSSI >> Un Noël chocolaté ?]

Qu’est-ce qui s’est révélé le plus motivant au cours de ces six années à la tête des musées de Strasbourg ?

Le travail d’équilibriste entre la défense de mes propres idées et le fait de susciter les propositions des conservateurs. Je voulais également garder un équilibre entre les expositions patrimoniales, qui sont des interprétations augmentées de nos collections par des prêts ou des acquisitions (exposition Jean-Jacques Henner par exemple) et les expositions sur des sujets de société, telles celles que j’ai initiées sur la Marseillaise ou sur le sida (à voir jusqu’au 4 février 2024). Je pense qu’un musée n’est pas un dôme fermé.

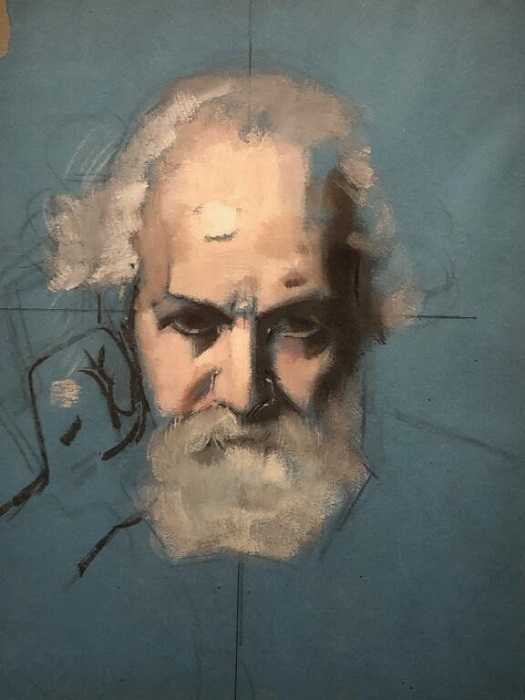

Portrait de l’astronome Jules Janssen – vers 1879. L'une des nombreuses oeuvre présentées lors de l'exposition Jean-Jacques Henner en 2021 au Musée des beaux-arts à Strasbourg.

Femme nue debout vue de dos au bord d'un lac - entre 1829 et 1905. L'une des nombreuses oeuvre présentées lors de l'exposition Jean-Jacques Henner en 2021 au Musée des beaux-arts à Strasbourg.

Et le plus stimulant ?

Travailler pour un réseau. A Strasbourg, l’amplitude est large, on va du néolithique à 2023 au sein de onze institutions avec un équilibre à trouver dans le management et l’indispensable souci de fédération : c’est un défi quotidien. J’étais déjà préparé à cela grâce à mes sept années passées au Canada à la tête des sept conservations de la National Gallery. J’ai essayé de cultiver un souci d’équité, c’est-à-dire de donner la même visibilité à chacune des institutions.

Qu’avez-vous découvert de plus inattendu ?

En plus du fait d’avoir beaucoup appris en zoologie, j’ai découvert que « les musées et la culture ne sont pas essentiels », selon les autorités, et qu’il fallait donc les fermer pendant l’épidémie de Covid. En Allemagne, il a même été dit qu’ils n’étaient pas « System relevant » !

En six ans, le monde a beaucoup changé, avec le Covid, l’attentat islamiste dans nos rues en décembre 2018, l’accélération du réchauffement climatique...Les musées sont des lieux de civilisation, ils doivent être à l’écoute de ces évolutions.

Quelles sont vos réalisations les plus satisfaisantes ?

L’enrichissement le plus spectaculaire a été l’entrée dans les collections du musée des Beaux-arts d’un tableau de la période italienne de Simon Vouet (artiste du XVIIe s.). Je pense que si un tableau n’est pas sur le marché mais qu’il vient combler une lacune, il faut approcher son propriétaire. Ce que nous avons fait. Mes autres grandes satisfactions sont les expositions sur la Marseillaise, sur le sida et sur Jean-Jacques Henner. On a bien le droit à une part de subjectivité au nom de l’intérêt commun...

[LIRE AUSSI >> Les expositions du moment à Strasbourg - Du temps des pharaons à celui du sida]

extrait d'une performance du chorégraphe américain Bill T. Jones, à voir au Mamcs dans le cadre de l'exposition "Aux temps du sida" © Lucie Michel

Quel est l’aspect le plus réjouissant de votre parcours strasbourgeois ?

L’un des objectifs de mon projet initial était d’asseoir davantage de transversalité entre les conservateurs et de transparence en matière de valorisation des collections. Je pense avoir atteint cet objectif, mais les musées sont fragiles, rien n’est jamais pérenne. Le rôle du directeur est de motiver ses équipes.

Et quel est le défi le plus exaltant désormais à relever ?

Il y en a trois. Le premier concerne l’écoresponsabilité. Par exemple, on va réfléchir à deux fois avant de faire venir un tableau des États-Unis. Et on pense en termes de réemploi de la scénographie. Le bilan carbone le plus lourd d’une exposition, c’est la manière dont se déplacent les visiteurs. Alors il faut les inciter à venir en mobilité douce. Ainsi le centre Pompidou Metz va initier un partenariat avec la SNCF. Cela se fait déjà en Suisse.

La provenance des œuvres et les nouvelles technologies sont-elles aussi à l’ordre du jour ?

La provenance des œuvres est le deuxième défi à relever. D’une part, celles spoliées entre 1933 et 1945. En régions, contrairement aux musées nationaux, nous n’avons pas les moyens d’embaucher des chercheurs en provenance, un métier apparu récemment. D’autre part, celles issues de la période coloniale et post-coloniale. C’est la part d’ombre de l’âge des Lumières. Et cela remet en cause la légitimité des musées…

Le troisième défi est celui des nouvelles technologies. Les sites internet ne peuvent en aucun cas se substituer aux musées qui offrent la possibilité de voir des originaux. C’est un privilège que les gens ont tendance à oublier. En revanche, les nouvelles technologies sont un support qui redonne un contexte à l’œuvre pour la rendre parfois plus intelligible.

Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg (MAMCS) © Philemon Henry

Musée Vodou © Philemon Henry

Musée Tomi Ungerer © Philemon Henry

Musée historique de la ville de Strasbourg © Philippe de Rexel

Musée des Beaux Arts - Palais Rohan © Philippe de Rexel

Votre mise en retrait sera des plus enrichissantes...

Ce sera une retraite active ! Je suis directeur scientifique du FRAME (French American Museum Exchange) qui favorise la collaboration entre les musées américains et français, dont Strasbourg fait partie. C’est une fonction bénévole à temps partiel pour donner une expertise sur des projets d’expositions. J’ai aussi un projet d’exposition sur un thème que j’ai toujours voulu travailler : les représentations de personnes en train d’écouter de la musique. Puis je vais pouvoir redonner des conférences. Et enfin reprendre le piano que j’ai abandonné à l’âge de 19 ans.

Auteure : Lucie Michel